朗读

王风: 裁剪难忘的时光

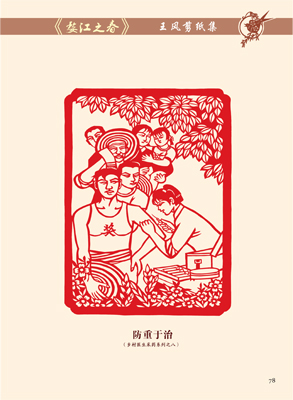

王风作品:《乡村医生采药·防重于治》

王风 口述 胡甦窕 整理

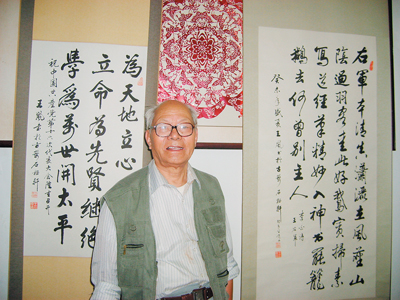

王风,原籍义乌,1922年出生,抗日时参加革命,1944年加入中国共产党,1982年离休,剪纸是他一生的爱好,曾获文化部艺术研究院一级剪纸艺术家称号、中国剪纸德艺双馨奖、中国剪纸艺术家称号、浙江剪纸艺术终身荣誉奖,被誉为“金华第一剪”。几十年来,王风一直孜孜不倦地投身于剪纸艺术中,并将时代的气息和历史的脉搏注入到剪纸艺术中,让过去被视为“雕虫小技”的山花在婺州大地上繁盛似锦。

我今年88岁,在义乌佛堂镇一条偏僻的山沟里守坟的陋屋中长大。母亲有一手精致的女工技艺,父亲会唱五六出金华戏,我在他们那里接受了农耕文化的熏陶。我喜欢画画和练字,10岁的时候,读小学的我在学校图书馆偶尔见到了一本窗花样本,当时便喜欢得不得了,就自己学着剪。小学毕业后,我便辍学了,因为生活所迫,只能将剪纸爱好压在心里。1940年之后,我一直在东阳市千祥镇一所小学里当老师。

1944年,我正式加入中国共产党,因为熟悉情况,而且趁着身份之便,在1949年3月之前我一直做地下工作,调查当地政治、经济等情况,同时负责联系其他共产党员。解放后,我被分配到当时的义乌佛堂区担任区长,并被安排到省委党校参加第一期学习培训,随后到义乌任团委书记,那几年,几乎都下乡开展土地改革,也没有过多的时间去剪纸。

1954年,我从义乌调到金华,没过多久,反右派斗争严重扩大化,我也一直受到排挤,1957年时,还被开除了党籍,那段时间我心情十分压抑,于是自己提出了到农村的要求。没想到在农村一待就是16年。这段时间生活较为安定,工作之余,我重拾了剪纸这个爱好。农民朋友对剪纸的喜欢,加上农村生活给了我源源不断的创作题材,我对剪纸的兴趣一发不可收。那时我随身带着一把小剪刀,空闲的时候,农民朋友只要带上纸让我剪个图案,我当即就给他剪出来。也因为剪纸,我跟很多农民都成了好朋友。那时剪得最多的是家禽和喜鹊、蝙蝠等一些喜庆的图案,因为农民朋友喜欢这些。到现在我还觉得,当时给大家剪的公鸡是最好看的。

文化大革命开始后,我跟很多人一样遭到了批斗。我性格比较倔强,因此遭到了更加残酷的摧残。批斗的时候,他们一定要我下跪,我不跪,他们就说我不老实,用绳子把我腿绑住,然后使劲把我拖倒。文化大革命的前几年,我过的都是这种生活。后来才稍微好一点。

文化大革命结束后,我分管教文卫这条线,看到当时农村一些年轻的赤脚医生,勤奋好学,我对这种精神十分赞赏,于是以自己认识的一些赤脚医生为原型,剪出了《乡村医生》这一系列的图案,有求学的、采药的、治病的,共有十几幅。剪出来之后,我自己也还比较满意。剪纸表达的都是美好的人或事,你对生活心存感激,就能发现它的美好之处,题材好,剪出来的作品也不会差。

1982年离休后,我有了更多地时间去学习和创作剪纸,经常去上剪纸辅导课,并组织爱好者创作和参加各级剪纸大展赛。1986年,金华老年大学开办,并请我去做书画班的班主任,到了1989年,老年大学开办了剪纸班,让我去授课,原先人不是很多,后来越办越好,我发现剪纸很受人欢迎,于是更加坚定了传承发扬这门艺术的想法。1993年,我开始到武义老年大学辅导剪纸,带出了一股“剪纸热”,其他很多地方在武义剪纸班的影响下,也相继开办了剪纸班,剪纸得到了很大的发展。2003年初,在市民间文艺家协会和市文联的支持下,我发起成立了市民协剪纸艺委会,有了组织,剪纸队伍逐渐壮大,金华的剪纸艺术得到了蓬勃的发展,对此我十分的欣慰。

剪纸是依托生活的一门艺术,我的作品大体也反映了国家的发展变化。解放初的时候我剪《社会主义好》,赞美祖国,改革开放后剪《高楼万丈平地起》,表现当时建设的盛况,这一类的作品还有《只生一个好》、《五讲四美》、《八荣八耻》等等。去年是奥运年,我特地创作了一幅《东方巨龙喜迎奥运》的剪纸,还在《庆祝2008北京奥运会全国书画联展》中获得一等奖。今年是建国60周年,我作为一名老党员,准备创作一幅作品,祝贺祖国繁荣富强,构思和配词我已经想好了。

别人称我为“金华第一剪”,我总觉得惴惴不安,能让金华的剪纸艺术繁盛起来,才是我们应该做的。现在女儿王爱民成了我的接班人,她不仅自己剪纸,还经常到学校义务教授剪纸技术,如今她办起了一个少儿剪纸培训班,学生也挺多。看到金华的剪纸艺术发展得这么好,我也欣慰了。

| 理论与学习 | 社会纵横 |

| 进一步解放思想 推进罗埠跨越式发展 | 王风: 裁剪难忘的时光 |

| 倡导实干精神 做好实践工作 | 罗埠有个野猪场 |

| 图片 | 23名工人拿到拖欠工资 |

| 改革工伤认定机制 维护民工合法权益 | 褚淑兵:筷子“美容”师 |

| 图片1 | 拟新命名表彰的区级文明单位、文明村的公示 |