朗读

婺州窑,何时走出重重雾幔?

徐朝兴

人类非物质文化遗产龙泉青瓷国家级非遗传承性代表人物、中国工艺美术大师、省青瓷行业协会会长

陈松贤 中国美术学院博士生导师

吕品田 中国工艺美术馆馆长、中国艺术研究院博士生导师

陈新华作品:精致的跳刀工艺茶具。

西晋谷仓罐

北宋堆塑人兽纹盖瓶

北宋四系盖罐

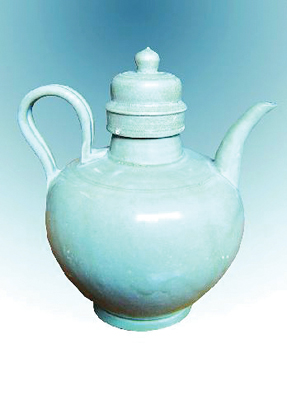

五代执壶

陈新华作品:原始青釉刻宝相花天球瓶

记者 鲁蓉

摄影 苗苗

数千年的历史沧桑像厚厚的雾幔,雾幔的那边是婺州先民在窑洞前忙碌的身影,还有婺州青瓷,散发出淡淡的光;雾幔的这边是后人探寻的目光,执着而坚定……12月21日,浙江省青瓷精品展活动与“婺州窑传承与发展”学术研讨会在市区天宁宾馆举行,来自全国各地的非物质文化遗产保护专家及青瓷研究专家、教授等齐聚金华,共同为婺州窑传承与发展出谋划策,记者随同作了相关采访。

我希望通过举办这次婺州窑 “传承与发展”学术研讨会及浙江青瓷精品展活动,为进一步增强全社会保护文化遗产的意识,将起到积极的推动作用;为贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的非物质文化遗产保护方针,发挥非物质文化遗产资源的独特优势,推动非物质文化遗产生产性保护和传统技艺相关产业发展,满足和丰富人民群众的文化生活需求,拉动内需,扩大就业,推动经济平稳较快增长做出更大的贡献。

我国是一个历史悠久的文明古国,勤劳的各族人民在数千年延绵不断的历史长河中,创造了灿烂辉煌、博大精深的文化遗产,包括内容丰富的传统技艺,特别是青瓷技艺,不仅独具特色而且其种类之繁多,技艺之精湛,为世界各国所仅有。青瓷传统技艺体现着中华民族的杰出智慧,展现了中华民族的创造力和生命力,怎么在当前全球化、城市化和工业化进程中,使我国的青瓷传统技艺得到保护,得以传承、发扬光大,是我们中华儿女的共同责任。

——摘自文化部非物质文化遗产司副司长、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会秘书长屈盛瑞的贺信

婺州窑的辉煌前世

从汉至清 由盛到衰数千年

婺州窑湮没在历史的重重雾幔之后,经了数千年风雨的洗礼,积淀成一笔厚厚的文化财富。然而如今了解婺州窑的金华人并不多,这与婺州窑的辉煌前世有了极大的反差。根据现有窑址和墓葬发掘资料,婺州窑成功烧制在东汉或更早。窑场主要分布在今浙江中部金华地区,其产地主要集中在金华、武义、东阳、义乌等地,因古时金华为婺州,这一地区的窑址统称为婺州窑。

西汉时期,婺州的烧窑场不断增加,规模也越来越大。到了东汉中晚期,开始出现真正意义上的成熟瓷器,从墓葬中出土的瓷器与同时期的窑址样本基本相符。婺州窑在六朝得到很大发展,唐宋鼎盛,元明渐衰。自汉至明,婺州窑窑址数量之多,生产年代之长,在我国瓷窑历史中是罕见的。到了清朝,婺州窑的窑场还一直在烧,与后来居上的“龙泉窑”相比,其历史要悠久得多。

记者从研讨会获悉,考古资料证明,历史上的婺州窑有三个世界之最,其一是三国时期创造了釉下褐彩装饰技术,这是我国乃至世界上最先发明的彩瓷;其二是西晋末期发明的瓷胎上釉前采用化妆土装饰的工艺,这一技术是我国陶瓷工艺史上最早运用化妆土美化胎体的技术,这是工艺上的一大突破。其三是唐代创烧成功乳浊釉窑变瓷,婺州窑这一风格产品的出现比北方的“钧窑”至少早一百年。

有关专家认为,青铜器诞生在皇家贵族,随后才逐渐普及到寻常百姓家,因而文字记载出现的时间较早也较多。而陶瓷恰恰相反,它是属于平民的,从百姓中间开始流传,然后才进入皇宫。因此,关于陶瓷历史的文字记载就出现得比较晚,到唐中期才有,并且不多。浙江大学教授周少华也认为,婺州窑最先创烧的是民用瓷,主要生产人们日常生活中的碗、盆、罐、壶等到, 还有大量的明器。

关于婺州窑早期的历史记载并非出自研究资料或艺术书籍,而是唐代茶圣陆羽的《茶经》,《茶经》记载:“碗,越州上,鼎州次之,婺州次,岳州次……”陆羽细举了不同材质的瓷碗对泡茶品茶的影响,其中就提到了婺州窑。

“在中国陶瓷史上,出现过上千、上万个窑场。一般窑场的烧造历史为几十年、几百年,近千年的寥寥无几,而连续烧造3000多年的窑系,唯有婺州窑!” 从事婺州窑收藏和研究20多年的叶赏中先生自豪地说。

然而婺州窑何以由盛及衰?武义县教育局教科所的雷国强是从事婺州窑研究多年的畲族学者,他在会上展示了众多古代婺州窑的照片。他说:“婺州窑早在六朝期间(公元229年至589年)就已经发展成熟,是我国著名的六大青瓷窑系之一,在中国陶瓷发展史上具有重要地位。但很可惜,由于瓷土资源、燃料供应、运输条件、产品质量等不利因素的共同作用下,婺州窑在元末明初开始走向衰落。”雷国强认为,就地取材的黏土中含铁量过高、釉色和产品的单一等等局限性,对一个民窑的发展都是致命的弱点。不过,也有专家对此提出不同意见,认为金华的红土开采、粉碎容易,可塑性也好,而含铁含铅造成的青瓷成色可以用化妆土解决,这已经成为婺州窑独有的特色,婺州窑走上衰落可能是社会变革等复杂因素造成的。

婺州窑的尴尬处境

沉睡千年,铁店窑浮出水面

婺州窑的尴尬之一,与龙泉窑相比“传承与发展工作”相形见拙。据中国古陶瓷研究会名誉会长,古陶瓷鉴定专家朱伯谦著《龙泉窑青瓷》一书中写道:“龙泉窑在北宋中晚期刻花瓷器,是在早期淡青釉瓷器上演变而来,同时在制瓷工艺上又受到了越窑、婺州窑较大的影响……”另见裴光辉先生著《龙泉瓷》,他说龙泉窑青瓷发展可分这样几期:仿越窑期,仿瓯窑期、仿婺州窑期(北宋中晚期)……可见在历史上,龙泉窑与婺州窑的渊源关系非常密切。而如今龙泉青瓷已名扬海外,今年9月30日,在联合国教科文组织保护非物质文化遗产第四次会议室上,龙泉青瓷传统烧制技艺从111项申报项目审议中脱颖而出,被批准列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,这也是全世界第一个而且是惟一入选的陶瓷项目,而纵观婺州窑的“传承与发展工作”,仅仅还处于起步。

婺州窑的尴尬之二,与“钧窑”的乳浊釉之争。有关专家在研讨会上认为婺州窑乳浊釉的出现,是婺州窑先祖对中国陶瓷乃至全人类的一大贡献。然而在很长时间,由于历史的原因,婺州窑乳浊釉在陶瓷界和各种陶瓷论文中被误论为“钧釉”、“仿钧”。宋时,“钧窑”为官窑,历来研究者甚多,从未间断宣传,颇具影响。然而这些年来,随着婺州窑研究的深入,多种婺州窑古瓷的频频出现,婺州窑神秘的面纱逐步揭开,大量的实物证据足以证明婺州窑在中国陶瓷历史上的真实地位。有学者认为早在四千年前,婺州先人就能利用当地的石灰釉烧成泥釉黑陶。西周时期,采用浸釉法使器物内外满釉,达到较好的实用和装

| 文化 | 特刊 |

| 大会之前 | 图片 |

| 婺州窑,何时走出重重雾幔? | 图片1 |